岡本亮輔『創造論者 vs. 無神論者』(講談社選書メチエ、2023年9月)を読む。 ― 2023年09月30日

著者から本書をご恵送いただいた。この種の専門書にしては面白くて、文書も上手いので、あっという間に通読した。

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000381113

進化生物学・認知科学、脳科学による宗教研究に強い興味をもっているが、関連する多くの出版は難解なものが多く、読むのに苦労する。しかし、本書は岡本さんの筆力に助けられて、科学と宗教の長い論争、教育現場をめぐる戦いを明解に把握することができる。まずは著者にお礼を申し上げる。簡潔に紹介しようとFBで書き始めたが、読みやすいが基本は専門書なので、紹介文をまとめるのに時間がかかった。

第1章は、スパモン宗教やマラドーナ教会などパロディ宗教としか呼べない最近の宗教現象を、これでもかこれでもかと紹介。

第2章では、アメリカで起こった進化論論争の出発点と言える、有名な「スコープス裁判」、別称モンキー裁判(「猿裁判、モンキー・トライアル、1925年、テネシー州)について、「猿の町のエキシビジョンマッチ」として詳細に描く。テネシー州は公立学校で進化論教育を罰則付きで禁止するバトラー法が制定されたばかりであり、それに違反したと告発された新米教師のスコープスと、聖書無謬説の闘志として参戦してきた元大統領候補ブライアン、それを撃破する辣腕弁護士ダロウなどによる裁判劇を議事録などに基づいて克明に描いている。実は田舎町の「街おこし」として企画されたのが、全米に話題と論争を拡げる契機になったとのこと。

スコープス裁判の概要は知っていたが、日本でここまで詳細に書いたものを読んでなかったので、とても楽しい勉強になった。

第3章「ポケモン・タウンの科学者たち」。この事件は知らなかった。カンザス州の州都トピカはペンテコステ運動発祥の地でもあり、グーグル社の事業を招致するためグーグルと改称したり、ポケモンのピカチュウと合体したトピカチュウと改称したりする奇妙な街でもある。その地で2005年に科学教育をめぐる法廷形式の公聴会が開かれた。仕掛けたのはカンザス州の教育委員会であり、その重要な職務の一つである教育基準の策定に際し、進化論を外し、ビッグバン理論もはずそうと前世紀末から画策していた。

この公聴会に登場し、論議になったのは、古い聖書無謬論者ではなく、「創造科学」や「ID論(インテリジェント・デザイン論)」を唱える20人以上の自称科学者たちである。彼らは進化論を否定するが、自然科学の成果を部分的に利用して、聖書で説かれる天地創造説や何ものかに拠る「人間の創造」を説明しようとする。いわく、7日間の神による天地創造は、一日を数万年などど計算すればよい。「神」という言葉を注意深く避けて、地球の誕生から生物、人間の誕生をデザインした知的存在がいる、とかいう主張である。かれらを創造論者と呼ぼう。

この公聴会にも主流派科学者はボイコットして一人も出席しなかったが、やはりイリゴネガライという一人の弁護士が、かれら創造論者を「デザイナーは誰だ?」などど問い詰め、論破していく様子が、ここでも雄弁に描かれている。

第4章「四人の騎士―反撃の新無神論者」で、いよいよ真打ち登場である。

トピカの公聴会とパンダ裁判が行われた2005年頃、創造論者の息の根を止めようとする戦いが始まる。以下の4人が攻撃的無神論者の「四騎士」と呼ばれるという。その主要著書も。

サム・ハリス『信仰の終わり―宗教、テロ、理性の未来』2004年。

リチャード・ドーキンス『神は妄想である―宗教との決別』2006年。

ダニエル・デネット『解明される宗教―進化論的アプローチ』2006年。

クリストファー・ヒッチンス『神は偉大ではない―宗教はいかに全てを毒するか』2007年。

最も有名なのはドーキンスで遺伝学、進化生物学が専門で、オックスフォード大学出身で、そこで教授として教鞭もとる天才肌の学者だ。ハリスはロサンゼルス出身で、認知神経科学の博士号をカリフォルニア大学から取得した著述家。経歴の詳細は本書を読んでいただきたいが、ともかく彼らは科学至上主義の立場から、根拠のない主張は全て否定し、神が存在するというなら、その証拠を出せ!と迫る。共通する主張点は以下の三つ。①宗教は有害で長所は何もなく、②宗教と信仰のメカニズムは進化論をはじめとする科学によって解明された。したがって、③子供たちに宗教を継承してはならず、宗教は滅びるべきである(178頁~)。

スコープス裁判もトピカの公聴会も教室をめぐる攻防だった。学校教育という超強力メディア通じて進化論を否定し、創造論が布教されるようなことになれば、「成長途中の子供たちに刷り込まれた妄説を後から取り除くのは難しい。学校がゾンビの発生源になれば手の施しようがないのだ」(140頁)。これまでも教室をめぐる多くの戦い。公立学校で毎朝行われてきた聖書の朗読や口頭での祈りは、信教の自由と政教分離を定めた合衆国憲法修正第1条に違反するという画期的な判決を最高裁が出した1962年のエンゲル対ヴァイターレ裁判なども、しっかり紹介してある(141-143頁)。

ドーキンスはその著書『悪魔に仕える牧師』の最終章に、娘に宛てた手紙を収録した。その中で、伝統や権威、啓示を理由に何かを信じてはいけないと繰り返す。カトリックとスパモン教会には歴史の長さ以外に何の違いもないのである(173頁)。

刮目した事項としては、ヒッチンスによる徹底的なマザー・テレサ批判である(155-159頁)。テレサを聖女、スターに祭り上げたのはメディアであり、奇跡の捏造までしていると。何よりも問題なのは、テレサが苦しみを愛し、病に苦しむ患者を十字架のイエスに重ねて、病気そのものを直すことをないがしろにしたことだ。彼女が造った「死を待つ人の家」はホスピスとしては余りにも粗末で、医療知識のない修道女やボランティアが患者を診ているだけだった。これでは直る人も直らないと。

国立ヒトゲノム研究所所長としてヒトゲノム計画を成功させ、その後、国立衛生研究所のトップとして新型コロナウィルス対策を指揮した遺伝学者フランシス・コリンズ博士も「神の存在を感じる」とスピーチ(219-224頁)

グールドのNOMA概念の紹介(241頁~)。科学と宗教にはそれぞれ固有の縄張りがあり、それぞれの役割を果たすべしという立場。

終章では、科学と宗教の関係の可能性を、以下の五つにまとめている。

①闘争排他モデル。これは新無神論者の宗教を一切認めない立場。②調和融合モデル。科学と宗教を互いに高め合える仲間とするもの。③分離独立モデル。グールドのNOMAの立場。国立科学教育センターの戦略。以上の①~③は、それぞれ敵、仲間、赤の他人に相当する。筆者はさらに、④境界変動モデル。科学と宗教の教導権を必要に応じて確認・交渉するもの。⑤流用モデル。科学と宗教のどちらかに軸足を置きつつ、必要があれば他方を借用・動員するもの。結婚式や葬式の時に宗教を文化として利用する関係。日本人には馴染みかもしれない。

簡単に紹介するつもりが、長くなってしまった(笑)。基本は専門書なので、やはり簡単には紹介できない。ともあれ、この問題を明解に、かつ引き込ませる文章で書き上げた筆者・岡本亮輔氏には感心するしかない。

先日、藤井修平著『科学で宗教が解明できるか―進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生―』(勁草書房、2023年1月)の書評(https://tnakano1947.asablo.jp/blog/2023/09/24/9620197)を紹介したが、この本は博士論文がベースなので難解なのが課題である。

それに比べ、本書は文も巧みで読みやすく、この領域を学ぶ上では格好の入門書かつ専門書だと痛感している。彼は、先の岡本亮輔『宗教と日本人-葬式仏教からスピリチュアル文化まで-』(中公新書、2021年4月)も傑作だと評価しているが、二年ほどで「科学と宗教」問題の最前線を描ききるとは思いもよらなかった。まことに後生畏るべしである。

https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000381113

進化生物学・認知科学、脳科学による宗教研究に強い興味をもっているが、関連する多くの出版は難解なものが多く、読むのに苦労する。しかし、本書は岡本さんの筆力に助けられて、科学と宗教の長い論争、教育現場をめぐる戦いを明解に把握することができる。まずは著者にお礼を申し上げる。簡潔に紹介しようとFBで書き始めたが、読みやすいが基本は専門書なので、紹介文をまとめるのに時間がかかった。

第1章は、スパモン宗教やマラドーナ教会などパロディ宗教としか呼べない最近の宗教現象を、これでもかこれでもかと紹介。

第2章では、アメリカで起こった進化論論争の出発点と言える、有名な「スコープス裁判」、別称モンキー裁判(「猿裁判、モンキー・トライアル、1925年、テネシー州)について、「猿の町のエキシビジョンマッチ」として詳細に描く。テネシー州は公立学校で進化論教育を罰則付きで禁止するバトラー法が制定されたばかりであり、それに違反したと告発された新米教師のスコープスと、聖書無謬説の闘志として参戦してきた元大統領候補ブライアン、それを撃破する辣腕弁護士ダロウなどによる裁判劇を議事録などに基づいて克明に描いている。実は田舎町の「街おこし」として企画されたのが、全米に話題と論争を拡げる契機になったとのこと。

スコープス裁判の概要は知っていたが、日本でここまで詳細に書いたものを読んでなかったので、とても楽しい勉強になった。

第3章「ポケモン・タウンの科学者たち」。この事件は知らなかった。カンザス州の州都トピカはペンテコステ運動発祥の地でもあり、グーグル社の事業を招致するためグーグルと改称したり、ポケモンのピカチュウと合体したトピカチュウと改称したりする奇妙な街でもある。その地で2005年に科学教育をめぐる法廷形式の公聴会が開かれた。仕掛けたのはカンザス州の教育委員会であり、その重要な職務の一つである教育基準の策定に際し、進化論を外し、ビッグバン理論もはずそうと前世紀末から画策していた。

この公聴会に登場し、論議になったのは、古い聖書無謬論者ではなく、「創造科学」や「ID論(インテリジェント・デザイン論)」を唱える20人以上の自称科学者たちである。彼らは進化論を否定するが、自然科学の成果を部分的に利用して、聖書で説かれる天地創造説や何ものかに拠る「人間の創造」を説明しようとする。いわく、7日間の神による天地創造は、一日を数万年などど計算すればよい。「神」という言葉を注意深く避けて、地球の誕生から生物、人間の誕生をデザインした知的存在がいる、とかいう主張である。かれらを創造論者と呼ぼう。

この公聴会にも主流派科学者はボイコットして一人も出席しなかったが、やはりイリゴネガライという一人の弁護士が、かれら創造論者を「デザイナーは誰だ?」などど問い詰め、論破していく様子が、ここでも雄弁に描かれている。

第4章「四人の騎士―反撃の新無神論者」で、いよいよ真打ち登場である。

トピカの公聴会とパンダ裁判が行われた2005年頃、創造論者の息の根を止めようとする戦いが始まる。以下の4人が攻撃的無神論者の「四騎士」と呼ばれるという。その主要著書も。

サム・ハリス『信仰の終わり―宗教、テロ、理性の未来』2004年。

リチャード・ドーキンス『神は妄想である―宗教との決別』2006年。

ダニエル・デネット『解明される宗教―進化論的アプローチ』2006年。

クリストファー・ヒッチンス『神は偉大ではない―宗教はいかに全てを毒するか』2007年。

最も有名なのはドーキンスで遺伝学、進化生物学が専門で、オックスフォード大学出身で、そこで教授として教鞭もとる天才肌の学者だ。ハリスはロサンゼルス出身で、認知神経科学の博士号をカリフォルニア大学から取得した著述家。経歴の詳細は本書を読んでいただきたいが、ともかく彼らは科学至上主義の立場から、根拠のない主張は全て否定し、神が存在するというなら、その証拠を出せ!と迫る。共通する主張点は以下の三つ。①宗教は有害で長所は何もなく、②宗教と信仰のメカニズムは進化論をはじめとする科学によって解明された。したがって、③子供たちに宗教を継承してはならず、宗教は滅びるべきである(178頁~)。

スコープス裁判もトピカの公聴会も教室をめぐる攻防だった。学校教育という超強力メディア通じて進化論を否定し、創造論が布教されるようなことになれば、「成長途中の子供たちに刷り込まれた妄説を後から取り除くのは難しい。学校がゾンビの発生源になれば手の施しようがないのだ」(140頁)。これまでも教室をめぐる多くの戦い。公立学校で毎朝行われてきた聖書の朗読や口頭での祈りは、信教の自由と政教分離を定めた合衆国憲法修正第1条に違反するという画期的な判決を最高裁が出した1962年のエンゲル対ヴァイターレ裁判なども、しっかり紹介してある(141-143頁)。

ドーキンスはその著書『悪魔に仕える牧師』の最終章に、娘に宛てた手紙を収録した。その中で、伝統や権威、啓示を理由に何かを信じてはいけないと繰り返す。カトリックとスパモン教会には歴史の長さ以外に何の違いもないのである(173頁)。

刮目した事項としては、ヒッチンスによる徹底的なマザー・テレサ批判である(155-159頁)。テレサを聖女、スターに祭り上げたのはメディアであり、奇跡の捏造までしていると。何よりも問題なのは、テレサが苦しみを愛し、病に苦しむ患者を十字架のイエスに重ねて、病気そのものを直すことをないがしろにしたことだ。彼女が造った「死を待つ人の家」はホスピスとしては余りにも粗末で、医療知識のない修道女やボランティアが患者を診ているだけだった。これでは直る人も直らないと。

国立ヒトゲノム研究所所長としてヒトゲノム計画を成功させ、その後、国立衛生研究所のトップとして新型コロナウィルス対策を指揮した遺伝学者フランシス・コリンズ博士も「神の存在を感じる」とスピーチ(219-224頁)

グールドのNOMA概念の紹介(241頁~)。科学と宗教にはそれぞれ固有の縄張りがあり、それぞれの役割を果たすべしという立場。

終章では、科学と宗教の関係の可能性を、以下の五つにまとめている。

①闘争排他モデル。これは新無神論者の宗教を一切認めない立場。②調和融合モデル。科学と宗教を互いに高め合える仲間とするもの。③分離独立モデル。グールドのNOMAの立場。国立科学教育センターの戦略。以上の①~③は、それぞれ敵、仲間、赤の他人に相当する。筆者はさらに、④境界変動モデル。科学と宗教の教導権を必要に応じて確認・交渉するもの。⑤流用モデル。科学と宗教のどちらかに軸足を置きつつ、必要があれば他方を借用・動員するもの。結婚式や葬式の時に宗教を文化として利用する関係。日本人には馴染みかもしれない。

簡単に紹介するつもりが、長くなってしまった(笑)。基本は専門書なので、やはり簡単には紹介できない。ともあれ、この問題を明解に、かつ引き込ませる文章で書き上げた筆者・岡本亮輔氏には感心するしかない。

先日、藤井修平著『科学で宗教が解明できるか―進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生―』(勁草書房、2023年1月)の書評(https://tnakano1947.asablo.jp/blog/2023/09/24/9620197)を紹介したが、この本は博士論文がベースなので難解なのが課題である。

それに比べ、本書は文も巧みで読みやすく、この領域を学ぶ上では格好の入門書かつ専門書だと痛感している。彼は、先の岡本亮輔『宗教と日本人-葬式仏教からスピリチュアル文化まで-』(中公新書、2021年4月)も傑作だと評価しているが、二年ほどで「科学と宗教」問題の最前線を描ききるとは思いもよらなかった。まことに後生畏るべしである。

藤井修平 『科学で宗教が解明できるか』 (勁草書房、2023年1月)を読む ― 2023年09月24日

藤井修平著

『科学で宗教が解明できるか――進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生――』勁草書房 二〇二三年一月刊

A5判 ⅳ+二三九+xxii頁 四〇〇〇円+税

〈本書の書評が、『宗教研究』第97巻407号第2輯(281~286頁)に掲載されました。ここに転載します〉

動物行動学者のリチャード・ドーキンスの『神は妄想である』(二〇〇六年)は衝撃的であった。二〇世紀後半から二一世紀にかけて、自然科学では進化生物学や認知科学が発展したが、その知見を宗教研究にも適用する試みが欧米を中心に大きく展開した。その象徴的な著作がドーキンスのであり、またパスカル・ボイヤーの『神はなぜいるのか?』(二〇〇一年)などである。その動向は加速度的に進展し、宗教行動も含む人間行動に進化生物学を応用する進化心理学や文化進化論が発展し、さらに認知科学的知見を取り入れた「宗教認知科学」(Cognitive Science of Religion 略称CSR)という研究分野まで誕生した。そして「国際宗教認知科学会」(二〇〇六年)が設立されるまでになったのである。

しかし、この動きに十分に注目した日本の宗教研究者は少ない。その中で、進化生物学・認知科学を用いた「科学的宗教理論」の展開過程、内容、その発展の背景にある「知の変動」、それが従来の宗教研究に与えた衝撃、さまざまな宗教思想への影響などを、「宗教学理論研究」としてまとめた本書は、現在のところ、この分野の研究動向や様々な成果を俯瞰した貴重な一書である。

本書は二〇二〇年度に東京大学大学院人文社会系研究科に提出した博士論文をもとに、エリアーデ批判に関する章などを加筆・修正したものである。

序論「問いと視点、研究方法と先行研究」において、本書が問う問題は、進化生物学・認知科学を用いた宗教理論とは何か、その方法論と思想、関連する社会変化を明らかにすることであると記し、また本書は宗教学理論の研究であること、理論研究には評価、批判、思想としての理解という三つの方法があるが、それぞれの利点を取り入れた包括的視点に立って論じるとした。日本では未だに科学的宗教理論に対する理解が欠けており、そのため既存の研究との間に断絶がある。さらに科学的宗教理論の社会的背景が明らかにされていない。これらの問題を解決するため、本書では科学的宗教理論が依拠している進化生物学・認知科学の諸理論の発展を詳説し、科学的宗教理論と既存の宗教研究との「対話」を促進するために、双方の相違点を明確化する。他方、科学的宗教理論は自らの「科学性」を強調するあまり、それらを取り巻く社会や権力との関係が見えにくくなっている。従って、科学的宗教理論の社会的背景にある科学と宗教の関係についての言説を再検討し、その影響をも省察するなど、本書のもくろみが述べられている。

第1章「エリアーデ批判以後の日米宗教学の道程と課題」では、科学的宗教理論が欧米で発展した要因としてエリアーデ批判を取りあげている。宗教研究において「シカゴ学派」として一世を風靡したエリアーデ宗教学であったが、宗教現象の普遍的性格を強調するなどの「反歴史主義」、宗教現象は他の社会的政治的活動に還元し得ないスイ・ゲネリスであり、その研究にも固有の方法が必要とする主張に見られる「非還元主義」、聖俗二分説やヒエロファニーなどの中心概念が存在論的普遍構造をもっていて「規範的・神学的」であるなど徹底的に批判された。さらには一九三〇~四〇年代のルーマニアにおける民族主義運動にエリアーデが深く関与していたことから、彼の神話に関する思考は右翼政治思想の一種であるとまで主張された。

これらの批判の先駆者はジョナサン・スミスであるが、方法論上の批判を中心的に担ってきたマッカチオンなど北米宗教学会のメンバーにも継承された。他方、ニーチェやフーコーによる系譜学的アプローチをさらに展開したアサドや、サイードなどのオリエンタリズム批判やポストコロニアリズムからも批判がなされ、藤井はそれらを科学的客観的な知の提供をめざす「モダニスト」と、知の絶対性・普遍性を疑問視する「ポストモダニスト」とに区分し、エリアーデを批判する異なった論点を一覧表にまとめている(三〇頁)。その上で、科学的宗教理論が欧米で発展した背景にはモダニストの存在が大きかったこと、日本でさほど発展しなかったのは、ポストモダニスト的立場からのエリアーデ批判が主流を占めていたからであると論じている。

第2章「進化生物学における宗教理論の発展」は、本書の扱う科学的宗教理論の出発点となる社会生物学と進化生物学、その発展としての進化心理学、文化進化論などの成立と内容、それらの宗教研究への応用を詳説している。一九世紀のダーウィンによる進化論の提唱以来、地球科学や生物学、遺伝学、人類学などの発達と貢献により、地球における生物の誕生と進化の過程が明らかになってきている。本章では、進化論が単純な自然選択説から、遺伝子を自然選択の単位とすることで自己犠牲を伴う利他的行動を互恵的利他主義や血縁選択で説明する「現代総合説」に発展している事を明示し、その上で、この現代総合説による進化的視点を初めて人間の研究に応用し、賛否両論の大きな影響を与えたエドワード・ウィルソンの『社会生物学』(一九七五年)、『人間の本性について』(一九七八年)などを紹介し、遺伝子の「後生則」が人間文化の形成にも影響を及ぼしていること、人間には自然選択で形成された心理的性向である「人間本性」があるとの主張を解説している。そこにおいて宗教は遺伝子に由来し、ゆえに普遍的なものであり、人類の生存に不可欠な「適応」の産物と捉えられる。

この主張はある種の生物学的決定論であるため強い批判も巻き起こり、ウィルソンらはそれを受けて「遺伝子と文化の共進化」を論じるようになる。本章では、これらの理論を継承発展させた進化心理学、ドーキンスやボイドなどの文化進化論、その他の宗教理論をさらに詳説し、宗教は進化した心理メカニズムの副産物である等の「適応か副産物か」との論争、宗教を生みだす心理的メカニズムとしての「擬人観」、ビッグ・ゴッドの出現と大規模社会化に関する研究など、興味深い論議をまとめている。

第3章「宗教認知科学の成立」は、認知科学に基づいた科学的宗教理論としての宗教認知科学(CSR)の成立過程と理論の発展、進化生物学との結合、宗教学における位置について論じている。CSRは宗教研究における新しく独自の方法であるとして国際宗教認知科学会(二〇〇六年)を設立するに至り、各種の国際学会におけるCSRパネルの開催や大学における講座の開設など制度的独立を遂げている点でも際立っている。

言語学者ノーム・チョムスキーが画期的な著作『文法の構造』(一九五七年)で、言語能力は脳の働きに依存するという言語生得説、普遍文法論を主張して一大センセーションを巻き起こしたことは有名だが、認知心理学者ジョージ・ミラーの論文The Magical Number Seven, Plus or Minus Two (1956) やジョン・マッカーシーなどの人工知能研究などによって、いわゆる「認知革命」が起こり、認知科学が生まれた。その発想の延長に、人間の心・精神も脳の働きによる生命現象であり、遺伝や発生・分化・進化などの生物学的基盤に支えられているという主張へと展開していく。

宗教認知科学も、この認知革命によって生まれ、自然科学的な宗教研究だと謳っている。しかし藤井によれば、CSRは「知の変動」の下で成立してはいるが、CSRを創立した人々は主に人類学の影響の下で、認知科学や認知心理学に関心を持った宗教学や人類学、心理学などの研究者であり、革命的かつ跳躍的に誕生したのではなく、複数の分野が関わり合い徐々に発展していったと捉えている(一〇七頁)。初期の研究者であるローソンとマコーリーの「宗教的儀礼を生みだす普遍的能力」説、類似の宗教的観念が異なる社会において反復されるというボイヤーの「反直観的記憶」説、ホワイトハウスの「宗教性の二様態」説やその後の理論的展開を追い、CSRの大きな特徴は、宗教は人間の日常的で普遍的な認知的能力から生まれるという視点にあるとまとめている。また宗教は自然的(natural)と捉えるのも共通であり、認知科学の直観的思考と反省的思考に対応した「二重過程モデル」から、宗教は直観的で、ゆえに自然的であり、人間集団に普遍的な現象であること、神学は反省的思考から生みだされたものであるので、宗教とは区別されるべきという「宗教と神学の区別」が進んだという。

第4章以降は、科学的宗教理論の特性、特徴をさらに詳細に解明する試みをしている。まず第4章「科学的宗教理論がもたらした論点」では、科学的宗教理論への批判や応答から、「普遍主義/個別主義」「説明/解釈・理解」「還元主義/非還元主義」の三つの二元的対立軸を設定して論点整理をするとともに、それぞれの立場の「宗教」と「科学」の概念を批判的に検討し、最後に科学的宗教理論の既存理論との共通性を明らかにしている。

二元的論点においては、科学的宗教理論は普遍主義、説明アプローチ、還元主義の立場を取ることが明示され、論点整理というより科学的宗教理論の性格を明らかにする上で有益と思われる。科学的宗教理論における宗教概念の検討では、厳密に定義しているものは少ないと指摘し、「宗教と神学の区別」をすることで「宗教」が普遍的に存在する、または普遍的概念として使えることにもなる。これは否定したはずのエリアーデのスイ・ゲネリス概念とも通底し、マッカチオンはCSRもまた宗教をスイ・ゲネリスとして扱っていると批判している。また科学的宗教理論は「科学的」であることを自認しており、本章でも科学とは何かについて、客観性や一般化、説明、テスト可能性、還元などで解説し、科学概念の政治性や自己正当化などにも論及しているが、正直に言って不十分な印象である。

第5章「科学的宗教理論が内包する反宗教思想」では、科学的宗教理論と宗教思想との関係のなかで、科学の発展が必然的に宗教の否定をもたらすという視点からの、科学的宗教理論と反宗教的思想の結び付きを扱っている。その代表であるドーキンスとデネットは進化生物学の発展によって宗教は否定されるとみなしているが、その背景には無神論的イデオロギーがあると分析している。

他方で科学の発展を肯定的に主張するものが、「宗教的ナチュラリズム」である。そこでは自然が崇拝対象とされ、語るべき神話として進化の物語が挙げられる。また宗教的ナチュラリズムにおける「宗教」は、超自然的なものへの信仰ではなく、人生に意味を与える価値体系だと考えられている。宗教的ナチュラリズムの事例は、科学を価値体系とした宗教が生まれうることを示していると指摘している。

第6章「科学と共存する宗教思想」は、前章と対照的に、科学と宗教は共存が可能であるだけでなく、両者や相互に良い影響を与えうるとする主張を扱っている。冒頭で、(比較)宗教学と神学との関係をめぐっては長い論争の歴史を振り返り、国際宗教学宗教史学会の東京大会(一九五八年)やマールブルク大会(一九六〇年)で神学との決別をうたったが、その論争の背後にあった「科学的宗教研究」と「神学」との区別が八〇年代以降に再び注目されていると指摘。科学と宗教の関係については、科学と宗教との闘争は不可避とするドーキンスらの「対立」派、両者は異なった領域であるとするグールドなどの「独立」派、宗教は科学的知見を受け入れるべきとする「対話」派、両者は協力し合えば最終的に同一のものとなるというバーバーらの「統合」派の四類型をあげ、「対話」「統合」派に焦点をあてている。

意外なことにCSRの研究者の中にも、CSRが特定の教派的神学となりうると主張するバレットがいるが、それは人間の通常の認知過程からうまれる宗教的観念を「自然宗教」と捉える宗教認知科学における宗教との親和性の産物とも言える。また神経科学の領域においても宗教体験と脳の活動状態を研究したニューバーグのように、宗教に誘引する生物学的・神経科学的機構が人間にはあると主張する「神経神学」、科学的知識を用いて宗教を正当化し、また現実生活において危機を回避したり、集団の団結を強化するなどの効用、利益を宗教に見いだす「効用自然神学」など、興味深い研究が紹介されている。

最後の結論としては、以下の四つが主要な柱として述べられている。

①科学的宗教理論の背景にあるのは、動物と人間、物質と精神、自然科学と人文・社会科学という三組間の境界が消滅しつつある「知の変動」である。この変化の結果として、生物学や認知科学の観点から、人間の文化や社会の研究が行われるようになっていった。

②科学的宗教理論の理論的意義は、普遍主義・説明・還元主義をとることで既存の立場に異議を唱えている点にある。今後の宗教研究者は自分がいかなる立場であるかを明示することが必要になってきた。宗教的意義としては、宗教に対して必ずしも否定的ではなく、多様な態度が可能であり、宗教的ナチュラリズムや効用自然神学など新たな宗教思想が生み出されていることが注目される。

③科学や宗教の概念について、まず「科学」は、非常に多様な内容を含む規定しづらい概念であり、それを戦略的に用いる科学批判および反科学批判にはイデオロギー的要素がある。「宗教」は、主として理論に付随して形成される概念であるが、それが用いられる際には、常に社会との相互作用を伴っている。

④今後の研究の方向性としては、科学的宗教理論を用いた研究、理論研究と方法論上の議論、科学を対象化した研究の三つを提起できる。新たな研究対象や研究手法に向かって視野を広げ、同時にそれらへの批判的分析をも行うことで、今後の研究の可能性も大いに広がる。本書は、その可能性を示すものとして位置付けられる、と締めくくっている。

以上、本書の概要を評者・中野が理解できる範囲で、一部補足しながらまとめた。評者はこの領域における急速な発展に衝撃をおぼえ、二〇一四年頃までは追跡していた(中野毅「学術動向 宗教の起源・再考――近年の進化生物学と脳科学の成果から」『現代宗教 二〇一四』(公財)国際宗教研究所、二〇一四年参照)。しかしその後は他の研究に追われ、著書や井上順孝氏、星川啓慈氏などの研究成果は収集しつつも遠ざかっていた。そのため各章の理解とまとめも十分ではないと思われるので、是非、直接ひもといて欲しいと願う。

学び直しつつ本稿を書く過程で、評者が感じた問題点や願望を幾つか述べておきたい。まず、本書が焦点をあてている「科学的宗教理論」は、地球誕生以来の生物進化を研究してきた進化生物学、自然人類学、考古学、遺伝学や、動物や人間の身体メカニズムおよび言語・認知・意識・こころについて探求してきた言語学、実験心理学、情報科学、脳科学などの自然科学の近年における大きな発展が前提になっている。

約一三七億年前に宇宙が誕生し、四六億年前に惑星・地球が生まれた。その後の長い年月を経ながら地球には生物が繁茂し、約七〇〇万年前にチンパンジーなどの類人猿とヒトの祖先である猿人とに分岐して進化が進み、二五〇万年前にホモ族が現れ、三〇万年前にいわゆるネアンデルタール人が出現し、二〇万年前にわれわれの直接の祖先である新人(ホモ・サピエンス)が登場した。この新人が約五万年前にアフリカ大陸を出て、世界各地へと移動し続け、それぞれの環境に適応しつつ地球上で繁殖し、今日の人類社会を形成するとともに、環境破壊まで引き起こすに至っている。この生物進化の傍らで、われわれが多様な環境下に生き延びるための集団の形成、その大規模化などの必要性から、コミュニケーション手段としての言語が発達し、驚異的な認知能力を身につけるようになった。これらの事実がいま解明されつつある。

本書が焦点とした科学的宗教理論は、この生物進化過程の解明とそれを受けた認知科学の発展が、いわゆる「宗教」と称される文化領域の解明に挑戦を始めたものと言える。その諸理論の詳細を本書が整理したわけであるが、「理論研究」としたためか、前提となっている長い進化の過程が見えてこなく、またチョムスキーなどに始まる認知科学の発展過程が必ずしも明瞭でない点は残念であった。

同様に様々な宗教研究理論の一つとして科学的宗教理論を取りあげ、既存の宗教学諸理論との関係や位置づけを行おうとした点は評価できるが、他方で、この「科学的」宗教理論のもつ衝撃・破壊力や重要性が相対化され、薄まってしまった印象を受ける。その一因は、「科学」とは何か、「科学的」宗教研究とは何かについての探求、記述がまだ十分でなく、結論の③にあるように、「科学」概念の多様性や背後のイデオロギー性と関係づけて相対化してしまったからと思われる。本書ではCSRの初期の研究者たちが、自分たちの研究は「科学的」とする点をいくつか抽出し(八六―八九頁など)、テスト可能性、つまり理論から引き出せる仮説と予測、それが正しいかを経験的にテストできることが要件だとして、実験心理学の手法で自説を検証したローソンやバレット、ボイヤーなどに言及してはいる。

しかし、これまでも宗教学・比較宗教学の研究は「科学的」であるべきだとの主張は多くなされており、IAHR大会での神学との決別は、その典型的な事例である。この人文「科学」、社会「科学」における科学性と、ここでの科学的宗教理論における科学性は、同じなのか異なるのか。私見では、通常の人間による観察によって得られた自然的社会的文化的「事実」のみを基にして理論や仮説を組み立て、それを公開して、何度でも、また複数の研究者が同様に確認できる「事実」をもって仮説を検証するという意味での「テスト可能性」は同じである。しかしこれら人文・社会科学における宗教研究では、例えば「神は存在する」と信じる「人々」は社会的事実として確認できても、「神そのものの存在・非存在」は証明できない。

本書が扱った科学的宗教理論は、自然科学的手法を駆使して、神などの主要な宗教的観念を生みだすのは人間の認知能力であることを明らかにし、「神の非存在」を証明しようとしていると言える。その意味では、科学的宗教理論と宗教との対話、統合が進むとしても、伝統的な神理解の側に大きな変更を要求するものである(芦名定道・星川啓慈編『脳科学は宗教を解明できるか?』春秋社、二〇一二年、五四頁)。自然宗教論や神経神学、効用自然神学なども、宗教の現世的利益または生物学的効用についての実証的データを提供してはいるが、それもあくまで「世俗的」に効用があることを示しているだけで、特定の宗教を神学的に正当化する論拠にはならない。

表題である「科学で宗教は解明されるか?」との問いへの解答を、著者はいまだ躊躇している印象であるが、評者はイエスと考えている。「こころの理論」「心の仕組み」(ピンカー)なども含めた、さらなる探求を大いに期待している。

『科学で宗教が解明できるか――進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生――』勁草書房 二〇二三年一月刊

A5判 ⅳ+二三九+xxii頁 四〇〇〇円+税

〈本書の書評が、『宗教研究』第97巻407号第2輯(281~286頁)に掲載されました。ここに転載します〉

動物行動学者のリチャード・ドーキンスの『神は妄想である』(二〇〇六年)は衝撃的であった。二〇世紀後半から二一世紀にかけて、自然科学では進化生物学や認知科学が発展したが、その知見を宗教研究にも適用する試みが欧米を中心に大きく展開した。その象徴的な著作がドーキンスのであり、またパスカル・ボイヤーの『神はなぜいるのか?』(二〇〇一年)などである。その動向は加速度的に進展し、宗教行動も含む人間行動に進化生物学を応用する進化心理学や文化進化論が発展し、さらに認知科学的知見を取り入れた「宗教認知科学」(Cognitive Science of Religion 略称CSR)という研究分野まで誕生した。そして「国際宗教認知科学会」(二〇〇六年)が設立されるまでになったのである。

しかし、この動きに十分に注目した日本の宗教研究者は少ない。その中で、進化生物学・認知科学を用いた「科学的宗教理論」の展開過程、内容、その発展の背景にある「知の変動」、それが従来の宗教研究に与えた衝撃、さまざまな宗教思想への影響などを、「宗教学理論研究」としてまとめた本書は、現在のところ、この分野の研究動向や様々な成果を俯瞰した貴重な一書である。

本書は二〇二〇年度に東京大学大学院人文社会系研究科に提出した博士論文をもとに、エリアーデ批判に関する章などを加筆・修正したものである。

序論「問いと視点、研究方法と先行研究」において、本書が問う問題は、進化生物学・認知科学を用いた宗教理論とは何か、その方法論と思想、関連する社会変化を明らかにすることであると記し、また本書は宗教学理論の研究であること、理論研究には評価、批判、思想としての理解という三つの方法があるが、それぞれの利点を取り入れた包括的視点に立って論じるとした。日本では未だに科学的宗教理論に対する理解が欠けており、そのため既存の研究との間に断絶がある。さらに科学的宗教理論の社会的背景が明らかにされていない。これらの問題を解決するため、本書では科学的宗教理論が依拠している進化生物学・認知科学の諸理論の発展を詳説し、科学的宗教理論と既存の宗教研究との「対話」を促進するために、双方の相違点を明確化する。他方、科学的宗教理論は自らの「科学性」を強調するあまり、それらを取り巻く社会や権力との関係が見えにくくなっている。従って、科学的宗教理論の社会的背景にある科学と宗教の関係についての言説を再検討し、その影響をも省察するなど、本書のもくろみが述べられている。

第1章「エリアーデ批判以後の日米宗教学の道程と課題」では、科学的宗教理論が欧米で発展した要因としてエリアーデ批判を取りあげている。宗教研究において「シカゴ学派」として一世を風靡したエリアーデ宗教学であったが、宗教現象の普遍的性格を強調するなどの「反歴史主義」、宗教現象は他の社会的政治的活動に還元し得ないスイ・ゲネリスであり、その研究にも固有の方法が必要とする主張に見られる「非還元主義」、聖俗二分説やヒエロファニーなどの中心概念が存在論的普遍構造をもっていて「規範的・神学的」であるなど徹底的に批判された。さらには一九三〇~四〇年代のルーマニアにおける民族主義運動にエリアーデが深く関与していたことから、彼の神話に関する思考は右翼政治思想の一種であるとまで主張された。

これらの批判の先駆者はジョナサン・スミスであるが、方法論上の批判を中心的に担ってきたマッカチオンなど北米宗教学会のメンバーにも継承された。他方、ニーチェやフーコーによる系譜学的アプローチをさらに展開したアサドや、サイードなどのオリエンタリズム批判やポストコロニアリズムからも批判がなされ、藤井はそれらを科学的客観的な知の提供をめざす「モダニスト」と、知の絶対性・普遍性を疑問視する「ポストモダニスト」とに区分し、エリアーデを批判する異なった論点を一覧表にまとめている(三〇頁)。その上で、科学的宗教理論が欧米で発展した背景にはモダニストの存在が大きかったこと、日本でさほど発展しなかったのは、ポストモダニスト的立場からのエリアーデ批判が主流を占めていたからであると論じている。

第2章「進化生物学における宗教理論の発展」は、本書の扱う科学的宗教理論の出発点となる社会生物学と進化生物学、その発展としての進化心理学、文化進化論などの成立と内容、それらの宗教研究への応用を詳説している。一九世紀のダーウィンによる進化論の提唱以来、地球科学や生物学、遺伝学、人類学などの発達と貢献により、地球における生物の誕生と進化の過程が明らかになってきている。本章では、進化論が単純な自然選択説から、遺伝子を自然選択の単位とすることで自己犠牲を伴う利他的行動を互恵的利他主義や血縁選択で説明する「現代総合説」に発展している事を明示し、その上で、この現代総合説による進化的視点を初めて人間の研究に応用し、賛否両論の大きな影響を与えたエドワード・ウィルソンの『社会生物学』(一九七五年)、『人間の本性について』(一九七八年)などを紹介し、遺伝子の「後生則」が人間文化の形成にも影響を及ぼしていること、人間には自然選択で形成された心理的性向である「人間本性」があるとの主張を解説している。そこにおいて宗教は遺伝子に由来し、ゆえに普遍的なものであり、人類の生存に不可欠な「適応」の産物と捉えられる。

この主張はある種の生物学的決定論であるため強い批判も巻き起こり、ウィルソンらはそれを受けて「遺伝子と文化の共進化」を論じるようになる。本章では、これらの理論を継承発展させた進化心理学、ドーキンスやボイドなどの文化進化論、その他の宗教理論をさらに詳説し、宗教は進化した心理メカニズムの副産物である等の「適応か副産物か」との論争、宗教を生みだす心理的メカニズムとしての「擬人観」、ビッグ・ゴッドの出現と大規模社会化に関する研究など、興味深い論議をまとめている。

第3章「宗教認知科学の成立」は、認知科学に基づいた科学的宗教理論としての宗教認知科学(CSR)の成立過程と理論の発展、進化生物学との結合、宗教学における位置について論じている。CSRは宗教研究における新しく独自の方法であるとして国際宗教認知科学会(二〇〇六年)を設立するに至り、各種の国際学会におけるCSRパネルの開催や大学における講座の開設など制度的独立を遂げている点でも際立っている。

言語学者ノーム・チョムスキーが画期的な著作『文法の構造』(一九五七年)で、言語能力は脳の働きに依存するという言語生得説、普遍文法論を主張して一大センセーションを巻き起こしたことは有名だが、認知心理学者ジョージ・ミラーの論文The Magical Number Seven, Plus or Minus Two (1956) やジョン・マッカーシーなどの人工知能研究などによって、いわゆる「認知革命」が起こり、認知科学が生まれた。その発想の延長に、人間の心・精神も脳の働きによる生命現象であり、遺伝や発生・分化・進化などの生物学的基盤に支えられているという主張へと展開していく。

宗教認知科学も、この認知革命によって生まれ、自然科学的な宗教研究だと謳っている。しかし藤井によれば、CSRは「知の変動」の下で成立してはいるが、CSRを創立した人々は主に人類学の影響の下で、認知科学や認知心理学に関心を持った宗教学や人類学、心理学などの研究者であり、革命的かつ跳躍的に誕生したのではなく、複数の分野が関わり合い徐々に発展していったと捉えている(一〇七頁)。初期の研究者であるローソンとマコーリーの「宗教的儀礼を生みだす普遍的能力」説、類似の宗教的観念が異なる社会において反復されるというボイヤーの「反直観的記憶」説、ホワイトハウスの「宗教性の二様態」説やその後の理論的展開を追い、CSRの大きな特徴は、宗教は人間の日常的で普遍的な認知的能力から生まれるという視点にあるとまとめている。また宗教は自然的(natural)と捉えるのも共通であり、認知科学の直観的思考と反省的思考に対応した「二重過程モデル」から、宗教は直観的で、ゆえに自然的であり、人間集団に普遍的な現象であること、神学は反省的思考から生みだされたものであるので、宗教とは区別されるべきという「宗教と神学の区別」が進んだという。

第4章以降は、科学的宗教理論の特性、特徴をさらに詳細に解明する試みをしている。まず第4章「科学的宗教理論がもたらした論点」では、科学的宗教理論への批判や応答から、「普遍主義/個別主義」「説明/解釈・理解」「還元主義/非還元主義」の三つの二元的対立軸を設定して論点整理をするとともに、それぞれの立場の「宗教」と「科学」の概念を批判的に検討し、最後に科学的宗教理論の既存理論との共通性を明らかにしている。

二元的論点においては、科学的宗教理論は普遍主義、説明アプローチ、還元主義の立場を取ることが明示され、論点整理というより科学的宗教理論の性格を明らかにする上で有益と思われる。科学的宗教理論における宗教概念の検討では、厳密に定義しているものは少ないと指摘し、「宗教と神学の区別」をすることで「宗教」が普遍的に存在する、または普遍的概念として使えることにもなる。これは否定したはずのエリアーデのスイ・ゲネリス概念とも通底し、マッカチオンはCSRもまた宗教をスイ・ゲネリスとして扱っていると批判している。また科学的宗教理論は「科学的」であることを自認しており、本章でも科学とは何かについて、客観性や一般化、説明、テスト可能性、還元などで解説し、科学概念の政治性や自己正当化などにも論及しているが、正直に言って不十分な印象である。

第5章「科学的宗教理論が内包する反宗教思想」では、科学的宗教理論と宗教思想との関係のなかで、科学の発展が必然的に宗教の否定をもたらすという視点からの、科学的宗教理論と反宗教的思想の結び付きを扱っている。その代表であるドーキンスとデネットは進化生物学の発展によって宗教は否定されるとみなしているが、その背景には無神論的イデオロギーがあると分析している。

他方で科学の発展を肯定的に主張するものが、「宗教的ナチュラリズム」である。そこでは自然が崇拝対象とされ、語るべき神話として進化の物語が挙げられる。また宗教的ナチュラリズムにおける「宗教」は、超自然的なものへの信仰ではなく、人生に意味を与える価値体系だと考えられている。宗教的ナチュラリズムの事例は、科学を価値体系とした宗教が生まれうることを示していると指摘している。

第6章「科学と共存する宗教思想」は、前章と対照的に、科学と宗教は共存が可能であるだけでなく、両者や相互に良い影響を与えうるとする主張を扱っている。冒頭で、(比較)宗教学と神学との関係をめぐっては長い論争の歴史を振り返り、国際宗教学宗教史学会の東京大会(一九五八年)やマールブルク大会(一九六〇年)で神学との決別をうたったが、その論争の背後にあった「科学的宗教研究」と「神学」との区別が八〇年代以降に再び注目されていると指摘。科学と宗教の関係については、科学と宗教との闘争は不可避とするドーキンスらの「対立」派、両者は異なった領域であるとするグールドなどの「独立」派、宗教は科学的知見を受け入れるべきとする「対話」派、両者は協力し合えば最終的に同一のものとなるというバーバーらの「統合」派の四類型をあげ、「対話」「統合」派に焦点をあてている。

意外なことにCSRの研究者の中にも、CSRが特定の教派的神学となりうると主張するバレットがいるが、それは人間の通常の認知過程からうまれる宗教的観念を「自然宗教」と捉える宗教認知科学における宗教との親和性の産物とも言える。また神経科学の領域においても宗教体験と脳の活動状態を研究したニューバーグのように、宗教に誘引する生物学的・神経科学的機構が人間にはあると主張する「神経神学」、科学的知識を用いて宗教を正当化し、また現実生活において危機を回避したり、集団の団結を強化するなどの効用、利益を宗教に見いだす「効用自然神学」など、興味深い研究が紹介されている。

最後の結論としては、以下の四つが主要な柱として述べられている。

①科学的宗教理論の背景にあるのは、動物と人間、物質と精神、自然科学と人文・社会科学という三組間の境界が消滅しつつある「知の変動」である。この変化の結果として、生物学や認知科学の観点から、人間の文化や社会の研究が行われるようになっていった。

②科学的宗教理論の理論的意義は、普遍主義・説明・還元主義をとることで既存の立場に異議を唱えている点にある。今後の宗教研究者は自分がいかなる立場であるかを明示することが必要になってきた。宗教的意義としては、宗教に対して必ずしも否定的ではなく、多様な態度が可能であり、宗教的ナチュラリズムや効用自然神学など新たな宗教思想が生み出されていることが注目される。

③科学や宗教の概念について、まず「科学」は、非常に多様な内容を含む規定しづらい概念であり、それを戦略的に用いる科学批判および反科学批判にはイデオロギー的要素がある。「宗教」は、主として理論に付随して形成される概念であるが、それが用いられる際には、常に社会との相互作用を伴っている。

④今後の研究の方向性としては、科学的宗教理論を用いた研究、理論研究と方法論上の議論、科学を対象化した研究の三つを提起できる。新たな研究対象や研究手法に向かって視野を広げ、同時にそれらへの批判的分析をも行うことで、今後の研究の可能性も大いに広がる。本書は、その可能性を示すものとして位置付けられる、と締めくくっている。

以上、本書の概要を評者・中野が理解できる範囲で、一部補足しながらまとめた。評者はこの領域における急速な発展に衝撃をおぼえ、二〇一四年頃までは追跡していた(中野毅「学術動向 宗教の起源・再考――近年の進化生物学と脳科学の成果から」『現代宗教 二〇一四』(公財)国際宗教研究所、二〇一四年参照)。しかしその後は他の研究に追われ、著書や井上順孝氏、星川啓慈氏などの研究成果は収集しつつも遠ざかっていた。そのため各章の理解とまとめも十分ではないと思われるので、是非、直接ひもといて欲しいと願う。

学び直しつつ本稿を書く過程で、評者が感じた問題点や願望を幾つか述べておきたい。まず、本書が焦点をあてている「科学的宗教理論」は、地球誕生以来の生物進化を研究してきた進化生物学、自然人類学、考古学、遺伝学や、動物や人間の身体メカニズムおよび言語・認知・意識・こころについて探求してきた言語学、実験心理学、情報科学、脳科学などの自然科学の近年における大きな発展が前提になっている。

約一三七億年前に宇宙が誕生し、四六億年前に惑星・地球が生まれた。その後の長い年月を経ながら地球には生物が繁茂し、約七〇〇万年前にチンパンジーなどの類人猿とヒトの祖先である猿人とに分岐して進化が進み、二五〇万年前にホモ族が現れ、三〇万年前にいわゆるネアンデルタール人が出現し、二〇万年前にわれわれの直接の祖先である新人(ホモ・サピエンス)が登場した。この新人が約五万年前にアフリカ大陸を出て、世界各地へと移動し続け、それぞれの環境に適応しつつ地球上で繁殖し、今日の人類社会を形成するとともに、環境破壊まで引き起こすに至っている。この生物進化の傍らで、われわれが多様な環境下に生き延びるための集団の形成、その大規模化などの必要性から、コミュニケーション手段としての言語が発達し、驚異的な認知能力を身につけるようになった。これらの事実がいま解明されつつある。

本書が焦点とした科学的宗教理論は、この生物進化過程の解明とそれを受けた認知科学の発展が、いわゆる「宗教」と称される文化領域の解明に挑戦を始めたものと言える。その諸理論の詳細を本書が整理したわけであるが、「理論研究」としたためか、前提となっている長い進化の過程が見えてこなく、またチョムスキーなどに始まる認知科学の発展過程が必ずしも明瞭でない点は残念であった。

同様に様々な宗教研究理論の一つとして科学的宗教理論を取りあげ、既存の宗教学諸理論との関係や位置づけを行おうとした点は評価できるが、他方で、この「科学的」宗教理論のもつ衝撃・破壊力や重要性が相対化され、薄まってしまった印象を受ける。その一因は、「科学」とは何か、「科学的」宗教研究とは何かについての探求、記述がまだ十分でなく、結論の③にあるように、「科学」概念の多様性や背後のイデオロギー性と関係づけて相対化してしまったからと思われる。本書ではCSRの初期の研究者たちが、自分たちの研究は「科学的」とする点をいくつか抽出し(八六―八九頁など)、テスト可能性、つまり理論から引き出せる仮説と予測、それが正しいかを経験的にテストできることが要件だとして、実験心理学の手法で自説を検証したローソンやバレット、ボイヤーなどに言及してはいる。

しかし、これまでも宗教学・比較宗教学の研究は「科学的」であるべきだとの主張は多くなされており、IAHR大会での神学との決別は、その典型的な事例である。この人文「科学」、社会「科学」における科学性と、ここでの科学的宗教理論における科学性は、同じなのか異なるのか。私見では、通常の人間による観察によって得られた自然的社会的文化的「事実」のみを基にして理論や仮説を組み立て、それを公開して、何度でも、また複数の研究者が同様に確認できる「事実」をもって仮説を検証するという意味での「テスト可能性」は同じである。しかしこれら人文・社会科学における宗教研究では、例えば「神は存在する」と信じる「人々」は社会的事実として確認できても、「神そのものの存在・非存在」は証明できない。

本書が扱った科学的宗教理論は、自然科学的手法を駆使して、神などの主要な宗教的観念を生みだすのは人間の認知能力であることを明らかにし、「神の非存在」を証明しようとしていると言える。その意味では、科学的宗教理論と宗教との対話、統合が進むとしても、伝統的な神理解の側に大きな変更を要求するものである(芦名定道・星川啓慈編『脳科学は宗教を解明できるか?』春秋社、二〇一二年、五四頁)。自然宗教論や神経神学、効用自然神学なども、宗教の現世的利益または生物学的効用についての実証的データを提供してはいるが、それもあくまで「世俗的」に効用があることを示しているだけで、特定の宗教を神学的に正当化する論拠にはならない。

表題である「科学で宗教は解明されるか?」との問いへの解答を、著者はいまだ躊躇している印象であるが、評者はイエスと考えている。「こころの理論」「心の仕組み」(ピンカー)なども含めた、さらなる探求を大いに期待している。

占領改革と宗教 ― 2023年08月15日

2022年8月15日は「終戦77周年」ということで、追悼式典など様々な行事や特集番組が組まれた。しかし、8月15日ははたして「終戦の日」なのだろうか?実は、その法的根拠が確定したのは、戦後18年も経過した1963年5月14日に第二次池田勇人内閣が閣議決定した「全国戦没者追悼式実施要項」である。1952年4月28日に講和条約が発効して占領が終了する前後から、「朝日新聞」などメディアが先導する形で「8・15終戦記念日特集」が組まれ始め、やがて左右社会党の再統一と保守合同が実現した1955年に終戦10周年記念として8月15日が大々的に祝賀されるなど、「8・15終戦神話」が次第に形成されていったのである。佐藤卓己はそれを「国民的記憶」がメディアよって再編成された「国民的記憶の55年体制」と呼んでいる 。占領から解放され、朝鮮戦争特需をへた経済成長が見えてきた時代における新たなナショナリズムの勃興と軌を一にして、この終戦神話が強化され定着していき、その結果として63年の閣議決定で確定させたに過ぎない。

1945年8月15日は、連合国によるポツダム宣言を受諾し、無条件降伏すると昭和天皇が国民に告げた「敗戦告知の日」である。国際法上は、日本降伏の日は、日本本土では東京湾上のミズーリ号上で行われた降伏文書調印式の9月2日であり、沖縄を含む南西諸島は9月7日である。もっとも沖縄戦の正式終了は同年7月2日なので、降伏文書調印式まで二ヶ月以上経っている。かくして日本における「戦後」は少なくとも二つあり、朝鮮半島や台湾などの旧植民地を含めると「複数の戦後」がある。

このような視点から、前大戦後の日本本土、南西諸島と旧植民地の戦後世界を改めて検証しようと、ここ数年共同研究を進めてきましたが、『占領改革と宗教―連合国の対アジア政策と複数の戦後世界―』(専修大学出版局、2022年9月12日)として発刊した。

https://www.amazon.co.jp/dp/4881253735/

1945年8月15日は、連合国によるポツダム宣言を受諾し、無条件降伏すると昭和天皇が国民に告げた「敗戦告知の日」である。国際法上は、日本降伏の日は、日本本土では東京湾上のミズーリ号上で行われた降伏文書調印式の9月2日であり、沖縄を含む南西諸島は9月7日である。もっとも沖縄戦の正式終了は同年7月2日なので、降伏文書調印式まで二ヶ月以上経っている。かくして日本における「戦後」は少なくとも二つあり、朝鮮半島や台湾などの旧植民地を含めると「複数の戦後」がある。

このような視点から、前大戦後の日本本土、南西諸島と旧植民地の戦後世界を改めて検証しようと、ここ数年共同研究を進めてきましたが、『占領改革と宗教―連合国の対アジア政策と複数の戦後世界―』(専修大学出版局、2022年9月12日)として発刊した。

https://www.amazon.co.jp/dp/4881253735/

各執筆者から原稿をいただいて編集作業を開始したのが、2021年夏前でしたが、この一年間に世界と日本を揺るがす大きな出来事が3件も勃発しました。2021年8月のアフガニスタンからの米軍の完全撤退とタリバンによる再支配、本年2月24日に突如開始されたロシアのウクライナ侵攻、そして7月8日の安倍元首相の殺害です。その全てが本書のテーマである「軍事占領と宗教」「国家・政治と宗教」に関連する出来事であることに、驚きを禁じ得ません。アフガニスタンやイラクの占領と民主化は、実は日本占領がモデルになっています。果たして日本占領は成功だったのか、その問題も改めて検証する一助になればと願っています。

以下に本書出版の意義と概要について記します。

一.本書刊行の意義と概要

「占領と宗教」についての宗教学における最も包括的なものは、阿部美哉が主導的に推進した共同研究「連合軍の日本占領と日本宗教に関する基礎的研究」(研究代表・井門富二夫、一九八四‐八七年)である。この成果は井門冨二夫編『占領と日本宗教』(未来社、一九九三年)として公刊されたが、宗教学を基盤とした占領研究および日本宗教制度・日本宗教の変容に関する研究としては、当時は最も包括的かつ体系的な研究であった。

以下に本書出版の意義と概要について記します。

一.本書刊行の意義と概要

「占領と宗教」についての宗教学における最も包括的なものは、阿部美哉が主導的に推進した共同研究「連合軍の日本占領と日本宗教に関する基礎的研究」(研究代表・井門富二夫、一九八四‐八七年)である。この成果は井門冨二夫編『占領と日本宗教』(未来社、一九九三年)として公刊されたが、宗教学を基盤とした占領研究および日本宗教制度・日本宗教の変容に関する研究としては、当時は最も包括的かつ体系的な研究であった。

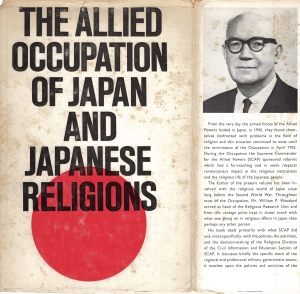

阿部・井門らの研究は、ウッダードの研究と成果である、Woodard, W. P., The Allied Occupation of Japan 1945-1952 and Japanese Religions, E.J. Brill, 1972(邦訳『天皇と神道』(阿部美哉訳、一九八八年)を受けたものでもあった。ウッダードは総司令部情報教育局(SCAP/CIE)宗教課に調査スタッフとして勤務した経験から、総司令部内部の第一次資料にもとづいて人権指令、神道指令、宗教法人令、宗教法人法など主要な宗教政策の成立過程と実施にまつわる諸問題の処理について詳細に検討した。特に「神道指令」における国家神道の廃止と政教分離に関連して、「国体のカルト」の廃絶をめざしたものであって、神社神道を廃止しようとしたのではない等の重要な指摘がなされている。

阿部・井門らは、さらに米国の占領政策の形成過程に踏み込み、神道指令や戦後憲法での政教分離制度が日本宗教に如何なる影響を及ぼしたかを総合的に探求した。大石秀典、渋川謙一、福田繁など占領軍の下で仕事をした官僚の聞書きも収録し、史料的にも貴重な内容であった。その一端を担った中野は、戦争それ自体が、また軍事的占領による異なった文化をもつ敗戦国家の改造が、実は異なった文明間の闘争、また世界観の闘争の側面を持っており、その中核には宗教があることを認識し、収録した論考において、アメリカ合衆国と日本という二国間における宗教的世界の相克が占領政策それ自体に独特な陰翳を与えていることを指摘した。

しかしこの共同研究と出版にはいくつかの欠落点や残された課題があった。それは①「日本」と言っても本土のみであり、「沖縄・南西諸島」に対する目配りがほとんどなかったこと。②「連合国」と言ってもアメリカ中心であり、イギリスやソ連、オーストラリアなどの対日政策、とりわけ天皇制の存続やいわゆる国家神道に対してどのような考え方をしていたのかが検証されていないこと。③日本の旧植民地諸国における「占領と戦後処理」についても視野に入っていないことなどである。本書の編者の一人である中野毅は、この共同研究と出版に分担者および執筆者としてかかわったが、この残された課題にいずれは取り組みたいと願っていた。

その後三〇年近くが経過し、当時は不明だった史資料も多数発見され、公文書アーカイヴのデジタル化、さらにインターネット上での公開など、研究環境も飛躍的に向上した。多くの史料の発掘・発見もあり、新たな占領研究の成果が蓄積され、戦後レジームに対する新たな認識を再構築する必要性が高まってきた。こうした状況をふまえ、この阿部美哉・井門冨二夫らによる研究成果を基盤としつつも、それ以降に発掘・発見された最新の資料を収集し、他地域の占領政策との比較の視点から再検討すること、およびこの研究で残されていた課題を検討することによって、連合国によるに占領において宗教政策がどのように行われたのか、その比重や影響を、様々な地域における事例を通して可能な限り全体的に明らかにしていく必要があった。

日本の敗戦と占領は、さまざまな地域での複数の攻防戦の過程であり、敗戦後における連合軍の占領は日本本土だけではなく、南西諸島における占領、また日本の旧植民地であった台湾、朝鮮半島などの「複数の占領」があった。連合軍の日本占領はこれらの地域での出来事を視野に入れた研究によって、初めて全体的な把握が可能になるといえる。

このような問題意識をもとに、二〇一四年から二〇一七年にかけて日本学術振興会科学研究費基盤研究の助成をうけて、共同研究「連合国のアジア戦後処理に関する宗教学的研究―海外アーカイヴ調査による再検討」を開始した。本研究において、①ここ三〇年間公開された資料などについて広範なアーカイヴ調査を行ない、アメリカのみならず他の連合国の対日占領政策、とくに宗教に関する戦後処理に関して、新しい資料による再検討を行うこと。②文献資料のみでなく、日本の旧植民地、旧日本軍の戦闘地域での戦時の状況を調べ、戦後処理が実際にどのように行われたか、より実証的な研究を行い、これまでの研究を再検討することをめざしたのである。

全体は三部構成となっている。

第一部「アメリカおよび連合国による占領と戦後処理―日本本土と日本人」では、近年の研究や、新史料、英国公文書館所蔵の英国外務省記録などをもとに、米国および連合国の日本占領をあらためて捉えなおす。

第二部「南西諸島の戦時と戦後」では、南西諸島の歴史的・宗教文化的特性をとらえなおし、歴史的・地理的に特殊な場所であった奄美・沖縄諸島の戦時、占領、戦後における宗教政策等について検討する。

第三部「日本の占領地・旧植民地統治と戦後」では、韓国、台湾、ミクロネシア、インドネシアなど日本によって統治・占領が行われていた地域の日本の宗教政策の実態、そして戦後の状況について考察する。

序論においては、本書刊行にいたった上記の経緯に加え、そもそも前大戦後の日本占領が連合国のいかなる命令と軍事組織によって実施されたのかを簡潔に整理し、日本がドイツのように分割占領される危険性があったこと、「無条件降伏」という概念が、軍事的降伏だけでなく、政治・経済・イデオロギー等にわたる「相手国の内的秩序の全面的再編」を求める「文明の改革」であったことなどを明らかにしている。また所収の各論文の要点と意義を簡潔にまとめてある。

各論文のほか、付論として岡﨑匡史「日本占領と公文書」、粟津賢太「解題―「占領と宗教」研究における一九九〇年代以降の動向」の二論考を収録した。岡﨑論考では、敗戦直後の日本で戦時期の重要史料を精力的に蒐集した米スタンフォード大学フーヴァー研究所の出先機関「東京オフィス」を紹介し、その史料群の重要性を明らかにしている。またフーヴァー研究所をはじめとする米国の日本占領に関連する諸アーカイヴにどのようなコレクションがあるか詳細に紹介している。

粟津賢太「解題」では、研究史の動向をアメリカのアーカイヴや日本の国会図書館、沖縄県公文書館などのアーカイヴから、憲法改正関連、国籍別の差別問題、ジェンダー・女性史関連、慰霊・追悼、国家神道関連など分野別に詳細に分析し、その進展を明らかにした。神道関連ではウッダードの研究が日本人によって歪められた経緯が指摘されている点は重要である。さらに日本の占領方式が、「当該国を軍事的に占領した連合国が排他的な実験を握るとした「イタリア方式」と、ドイツに対する「無条件降伏」「非ナチ化」など当該国の哲学まで破壊する「相手国の内的秩序の全面的再編」を目的とする方式が先例となっていることを明らかにしている。「非ナチ化」という発想は、今世紀のアメリカによるイラク占領では「非バース党化」として提言され、二〇二二年のプーチン・ロシアによるウクライナ侵攻に際して再び使われた。

第一部「アメリカおよび連合国による占領と戦後処理―日本本土と日本人」では、近年の研究や、新史料、英国公文書館所蔵の英国外務省記録などをもとに、米国および連合国の日本占領をあらためて捉えなおす。

第二部「南西諸島の戦時と戦後」では、南西諸島の歴史的・宗教文化的特性をとらえなおし、歴史的・地理的に特殊な場所であった奄美・沖縄諸島の戦時、占領、戦後における宗教政策等について検討する。

第三部「日本の占領地・旧植民地統治と戦後」では、韓国、台湾、ミクロネシア、インドネシアなど日本によって統治・占領が行われていた地域の日本の宗教政策の実態、そして戦後の状況について考察する。

序論においては、本書刊行にいたった上記の経緯に加え、そもそも前大戦後の日本占領が連合国のいかなる命令と軍事組織によって実施されたのかを簡潔に整理し、日本がドイツのように分割占領される危険性があったこと、「無条件降伏」という概念が、軍事的降伏だけでなく、政治・経済・イデオロギー等にわたる「相手国の内的秩序の全面的再編」を求める「文明の改革」であったことなどを明らかにしている。また所収の各論文の要点と意義を簡潔にまとめてある。

各論文のほか、付論として岡﨑匡史「日本占領と公文書」、粟津賢太「解題―「占領と宗教」研究における一九九〇年代以降の動向」の二論考を収録した。岡﨑論考では、敗戦直後の日本で戦時期の重要史料を精力的に蒐集した米スタンフォード大学フーヴァー研究所の出先機関「東京オフィス」を紹介し、その史料群の重要性を明らかにしている。またフーヴァー研究所をはじめとする米国の日本占領に関連する諸アーカイヴにどのようなコレクションがあるか詳細に紹介している。

粟津賢太「解題」では、研究史の動向をアメリカのアーカイヴや日本の国会図書館、沖縄県公文書館などのアーカイヴから、憲法改正関連、国籍別の差別問題、ジェンダー・女性史関連、慰霊・追悼、国家神道関連など分野別に詳細に分析し、その進展を明らかにした。神道関連ではウッダードの研究が日本人によって歪められた経緯が指摘されている点は重要である。さらに日本の占領方式が、「当該国を軍事的に占領した連合国が排他的な実験を握るとした「イタリア方式」と、ドイツに対する「無条件降伏」「非ナチ化」など当該国の哲学まで破壊する「相手国の内的秩序の全面的再編」を目的とする方式が先例となっていることを明らかにしている。「非ナチ化」という発想は、今世紀のアメリカによるイラク占領では「非バース党化」として提言され、二〇二二年のプーチン・ロシアによるウクライナ侵攻に際して再び使われた。

最近のコメント